��α��峤ϡ����ͻ����������ߤ�ʡ������α�ƻԤ��������������塡���ʤ��Τ����Ǥ�ˤȤ�������12�ͤξ����Υ��ԥ졼��������ޤ�ޤ�����

���Ϥ���������Ť����������������Ĥ�����ε�α��峤θ��Ȥʤ뵻ˡ��Ҥ�ᤤ�����������Ƥ���ޤ������θ������Ū�˹��פ�Ť͡���ڳ�ư��³����15�Фκ���20���ͤ���Ҥ����������Ǥ���

�����1839ǯ�����¢��������ʸ���ߤ�ɽ�����褦�ȹ��פ�Ť͡�1844ǯ���ˤϵ���Υ�����α��峤���ɽŪ���Ȥ���뾮���ͰƤ������˻�äƤ���ޤ���

����������ʤǤ����α��峤ϡ������ޤǤ���30�����ˤ�ڤֺ�Ȥ�ͭ���ޤ������⤽�ΤۤȤ�ɤϼ��ȤǹԤ��Ƥ��ꡢ���ΰ�İ�Ĥι����˽��������и��ȵ���ɬ�פȤ��ޤ���

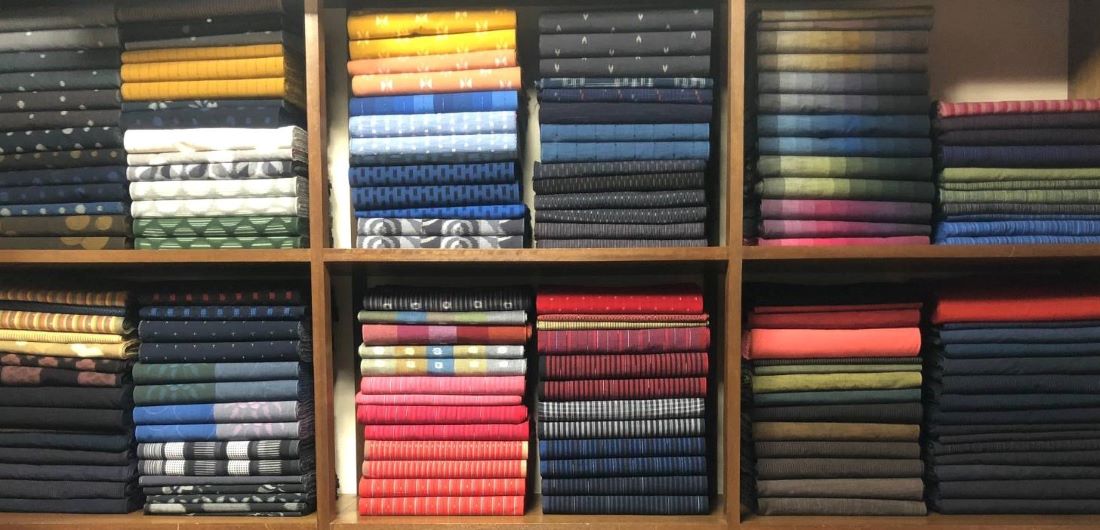

ȿʪ�϶�37��38cm��Ĺ��12m���Ļ�Ȱ夬�����������ͤ���������ˤᡢ�����������ʤʤ�ǤϤ����Ѥ����礤�����ꡢ���ˤ����Υ��ޥ��ʪ�����ʤǤ���